29.08.04 Распечатала стихи Владимира Брусьянина, чтобы читать было сподручно. Его в сети много – он в столичных и не столичных журналах часто печатался. Готовлюсь к вечеру в библиотеке. Такая боль за него! Замечательный талант – и бомж, бич. Наказание это душе что ли, за прошлую жизнь? Вот не могу я этого понять (в общем потоке непонятного). Если путь человеческий предопределен или как-то подлежит отслеживанию Свыше, то почто так распоряжается Всевышний – такой дар дан такому неприкаянному. Как же он тяжело жил. И нет им числа таким-то. Ни одного еще стиха у Брусьянина не встретила с именем Бога, только земля. Одна радость – природа. Только она и смиряет его в жизнью, в ней он находит отголоски и согласования со своими чувствами. И так тяжело, так тяжело! Почему намека не дать такому-то, мол, подними глаза к Небу.

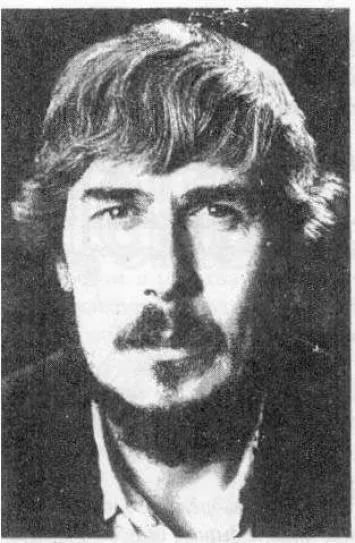

Родился 26-го апреля 1953 года в Тегульдете, а умер 3 апреля 2000-го в Семилужках – наша всё Томская область. 46 лет. Сравнивал себя с Кушнером и говорил: «А я-то буду посильнее его».

Очень сильный дар был у мужика, но… Вот читаю его стихи и вспоминаю рассказ Шукшина, как мужик в поезде кричал: «Не могу!» Я знаю это чувство – «не могу», когда - ну так душа к чему-то не лежит, что, кажется, умереть легче, чем это. Вот и Цветаева об этом в своих записных книжках. И вот про таких, как Брусьянин, тоже – мысль, что он «не мог» жить иначе, чем жил. А жил по нашим меркам – очень плохо, бомжевал, бичевал.

Вот у него такое – не одно:

***

Жди снега. Третий день подряд

течёт за ворот по запарке.

Дрова в «буржуйке» не горят —

дымят, сипят. Плеснёшь солярки —

печурка охает, шкворчит

в тумане от сырых штормовок...

Бродяги вечные, бичи

мы все, как есть, здесь. Не то слово —

бичи: мы алкашня... Хорош

бренчать: прислушайся, как сладко

уже запахший снегом дождь,

ласкаясь, трётся о палатку.

Какой должна сделать вывод?

Для него цивилизация – тьфу, есть теплотрасса – вот и все достижения цивилизации, которые его устраивали.

Почему? Почему есть люди, которым не противно так жить? В нем поэтический дар – колоссальный. А он с грязной сумкой – по городу, а лучше – к земле, в лес. Ему нормальная жизнь – в лом. Говорят – родители были очень хорошие, преподаватели. Учился на филфаке ТГУ, бросил. Ушёл в геологические экспедиции. За драку был осуждён на полтора года. То ли оттуда пошла невезуха. Работал кочегаром. Несколько раз женат, дети… И умер как-то невнятно – не от болезни, как Орлов, а… Нашли мёртвым. Где нашли?

Вот стихи, написанные в январе 2000-го, напечатаны в «Знамени».

* * *

Один раз мой тогдашний знакомый первого

января, ещё в счастливые коммунистические времена,

сказал: «Я отличаю портвейн от вермута

и водку от всего остального вина», —

и ушёл, потерявшись на горизонте. Исчез,

но не стёрся, давая возможность другой раз похохотать

по памяти. В том нежном возрасте мы как-то обходились без

удручающих похмельных депрессий. Хотя

в депрессии тоже есть своя прелесть:

нет побудительных мотивов носить, надрываясь, на руках

собственную дражайшую персону. Под яблочко целясь,

застреваешь прищуренным глазом в Эйлеровых кругах,

ограничивающих свободу передвиженья

зоной формальной логики, почти

математически-обезличенной, и девственно-чистые мишени

сладострастно разрываешь за ненадобностью в клочки,

уже вольный и лёгкий, как птица: хоть башкой об лёд,

хоть удавку на шею. Жизнь есть помойка, и лучше не жить,

если не можешь — таков головокружительный полёт

воображенья. Умножая примерно три метра на этажи

до земли, испытываешь некоторую тяжесть в теле,

корректирующую душевный подъём. Так балласт

в гондоле регулирует воспаренье шара, на котором полетели,

возможно, к чёрту отважные аэронавты. «А, была не была», —

думаешь, дожидаясь кирпичной зари:

когда за окном хоть и звёздно, но темно

и к тому же морозно — бррр, минус сорок три

по Цельсию — совсем не хочется выходить за окно.

2000, начало января, Семилужки

31.08.04 Читаю письма Цветаевой, скаченные из сети, вступила в переписку с Андреем Киселевым, ведущим Даргота, относительно расширения информации в ДАРГОТЕ.

Свободное копирование

Свободное копирование