|

|

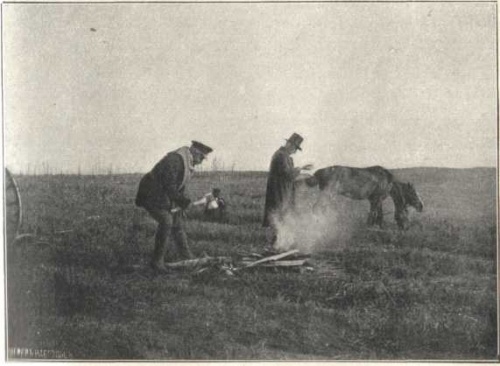

Когда спросишь старичков, откуда они возьмут муку, когда выйдут последние запасы, они обыкновенно отвечали, что правительство будет им высылать ее в долг. Пришлось сочинить басню о том, что если будто бы духоборы возьмут у правительства в долг хотя бы один мешок муки, то тогда и весь „бонус" будет считаться долгом. Басня эта произвела некоторое давление на духоборов, но все же, пока они сами вполне ясно не поняли своего положения, покуда они не убедились, что все их спасение в заработке, дела шли очень плохо. Конечно, я говорю в данном случае о массе духоборов, о большинстве. Отдельные личности, как, например, Зибарев, Потапов, Попов, Черненков и многие другие из выдающихся духоборов, прекрасно видели, что никакие „жертвы" и „милости", как называли духоборы пожертвования, не помогут, и делали все возможное, чтобы вывести толпу из того апатического состояния, в котором она находилась. Они буквально выбивались из сил, стараясь втолковать людям настоящее представление о том, как обстояли дела на самом деле. Но и они в это время мало имели успеха. Таких сильных людей, как, например, Зибарев, бывали случаи, толпа на съездках доводила до того, что тот плакал от бессилия и досады. Все выдающееся „старички" в один голос утверждали, что никогда еще не было среди духоборов такой слабости и распущенности, как теперь. — Ослаб народ, дюже ослаб, — с горечью говорили они друг другу, покачивая головами. К счастью, такая прострация, если можно так выразиться, продолжалась сравнительно недолго. И винить их за эту временную слабость особенно не приходится, если вспомнить, в каких невозможных материальных условиях им пришлось провести подряд несколько последних лет, если принять во внимание все потери, смерти, болезни, нищету, голод — наконец, и самое главное, — ту огромную трату нервной силы, то напряжение, в котором они провели последние года и которое, конечно, не могло пройти для них даром. Они „устали от подвигов", как вполне верно выразилась по этому поводу одна из фельдшериц. Прибавьте к этому еще гнетущие условия существования, в которых они оказались в первое время после выселения на землю, условия, казавшиеся порой безнадежными, и вы увидите, что трудно было людям не пошатнуться при стечении таких печальных обстоятельств. А условия жизни были действительно тяжелы. Вот, например, письмо одной из „сестриц", из которого можно видеть эти условия: „Я обошла все подлежащие моему ведению села и заплакала: малокровие, истощение, признаки цынги и т. д. Едят хлеб, один хлеб, какую-то квашеную траву, и теперь меню разнообразится клубникой. Там, где община, работают удивительно дружно: бабы помоложе взволакивают на себе в гору мешки с глиной, старухи таскают воду и месят ногами глину; затем делают кирпичи. Девки таскают из лесу прутья, парни их рубят, и мужики из всего этого сора устраивают нечто, в чем полагается жить. Но я не знаю, можно ли, т.-е. удастся ли им перебыть холодную зиму в этих временных постройках. На все село только пара лошадей, на которых бережно возят толстые бревна. Есть ли надежда получить лекарства? У меня их теперь почти нет. Если я буду брать в одной из йорктонских аптек, то уплатит ли кто-нибудь, и будут ли давать? Конечно, все соображения тщательной экономии будут приняты в соображение. Мое теперешнее местопребывание — селение Васильевка; Анна Рабец живет в Ефремовке, что возле Армашей. Е. Маркова". |

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

Свободное копирование

Свободное копирование