4. Бабушкины письма

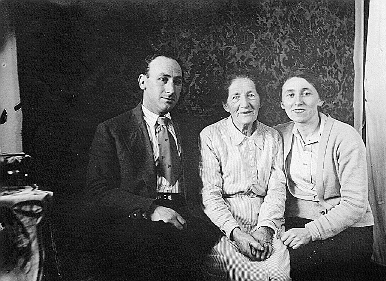

На фото: Моя бабушка Сарра-Шифра в гостях у Доры и Вили в Минске (до войны)

Только здесь осталась моя добрая баба. Нет её и деда могил. Озверевшие

немцы убили стариков на дороге в первые дни войны.

Недавно, перебирая чудом сохранившиеся старые бумаги и фотографии, я нашёл среди них три необычные письма. Слова «чудом сохранившиеся», понятно, подразумевают, что такие прихотливые вещи, как бумажки, не могут пережить десятки лет плохой погоды, а уж революции, войны и вовсе их растворяют. Нет. И время, и войны тут не причём. Просто при выезде в Израиль мы пошли на большой риск, утаив самые дорогие для меня бумаги от советских органов.

Как жалею теперь, что, несмотря на всё, не взял остальные бумаги. Но это самое «всё» было серьёзным и опасным. Даже во время «перестройки» Горбачёва ещё в полной мере действовали антисемитские порядки Советского Союза. Всех выезжающих в Израиль считали предателями, которые находятся вне закона, и любые их притеснения есть проявление естественного патриотизма советских граждан. «Инструкция», которой нас снабдили, запрещала вывоз «исторических ценностей». Сюда входили все книги, изданные до 1940-го года, т.е. все книги моего брата. Например, от моего любимого «Лёниного» английского словаря я отказаться не мог. Каждое слово, которое находил в нём, словно Он сам мне выдавал. И вот сейчас этот томик передо мной, пожелтевший и истерзанный, без обложки и первых листов. Собственной рукой отрывал я страницы и переплёты от дорогих книг, чтобы нельзя было обнаружить год издания. А ведь всегда боялся неосторожно прикоснуться к вещам, которыми Лёня дорожил. Мало того, что монстр отнял у него жизнь, он и до сих пор злорадно смотрит на меня сквозь его истерзанную память. Так исчезли большинство семейных фотографий, письма, документы... Найдут, придерутся, не выпустят, мало мне висящей за спиной этой секретности. Главное – вырваться на свободу! Такие угрозы заставили принять тяжёлые решения при последнем осмотре содержимого нескольких чемоданов общим весом по 30 кг на брата.

Несколько дней назад эти письма, наконец, удалось прочитать. На одной стороне каждого листа были написанные по-русски строки, подписанные: «Ваш папа Шамшан», а на другой – совсем не понятные мне тогда символы. Уже здесь в Израиле, намного поумнев в ульпане, я понял, что это рука бабы пишет нам на идиш.

Эти письма, храня бабушкин голос, молчали почти 60 лет. Несколько доброжелательных людей бодро брались за них, но..., спустя несколько минут, разводили руками – трудно, буквы с завитушками (вообще-то в иврите и идиш полагается писать чётко отдельными буквами). И вот недавно мне повезло познакомиться с добрым человеком по имени Анатолий (Нафтали – с гордостью произносит он своё имя в библейском звучании). Он немало потрудился, но прочёл основное.

1-ое письмо от благополучного 26 апреля 1940 года.

Мои дорогие дети Миша и Бузя!

Я благодарю за ваше письмо. Рады, что Ромочка помогает тебе и взял 20

кило керосина. Ты, моя дочь, довольна посылкой? Хотела послать как

можно больше, но невозможно достать ящик. Нам приходится ночью

идти за хлебом, запрещено, арестовывают. Ты спрашиваешь, зачем мы

ходим ночью, мёрзнем, стоим в коридоре и хлеба нам не дают. Представь

наши муки.

Я поздравляю Лёлика и Ромочку. Целую и благодарю мои дорогие дети.

Ваша мама Шифра.

Этот свой подвиг, о котором пишет баба, я помню. Керосиновая лавка находилась недалеко от нашего дома на Нижегородской, в закоулке за Пассажем. В какие-то времена она не представляла никакого интереса. Иногда я заходил с «битоном» в это древнее, начинавшее разрушаться, строение, внутри прохладное полутёмное и насквозь пропитанное пахучим топливом. Большой приветливый тоже прокеросиненный продавец в клеёнчатом переднике, ловко орудуя кранами, из которых, будто истомившись желанием принести, наконец, свою пользу людям, вырывалась толстая прозрачно-жёлтая струя, быстро наполняя твою посудину. Продавец знал заранее, в какой бидончик сколько входит, и брал положенные копейки. И я пёр добытое домой.

Но пришло другое время. Керосина не стало. Тогда о газе ещё и слуху не было. Всё серьёзное варево, от супа до белья, готовилось на примусе. После прочистки специальным крючком с тонкой стальной проволочкой и энергичной накачки он шумно горел синим огнём, жадно поглощая керосин. И вот к дверям керосиновой лавки выстроилась очередь. Около входа она состояла из тоскливо переминающихся граждан с помятыми лицами и воспаленными от бессонницы глазами, у ног которых толпились всех размеров и форм посудины. По мере удаления от входа очередь сильно петляла, распухая и сужаясь, а в окрестностях на всяких подходящих предметах и прямо на земле сидели ещё сотни слабо надеявшихся. Бензовоз быстро опорожнялся и уезжал. Керосин заканчивался, оставались только слухи. Похожая картина сохранялась и ночью. Только в это время важнее всего было не прозевать переметку, которую время от времени затевали особо энергичные общественники. Придёшь, а знакомые лица уже с другими номерами, и можешь не предъявлять им ладонь, на которой чернильным карандашом отчётливо выведены крупные, но бесполезные цифры.

Понятно, что мой успех в этом предприятии заслуживал особого сообщения бабушке, которая, как видно, хорошо понимала, что значит, купить хлеб или керосин.

Помню и праздник по случаю получения посылки из Могилёва. Такие вкусные медовые штучки никогда не пробовал. А мой строгий дед на обороте письма бабы с большим беспокойством пишет о том, не заплесневела ли посланная колбаса, ибо пока они её достали, холодная погода сменилась теплом. Ещё дед благодарит детей за полученные 50 руб. Эту помощь они, наверное, и истратили на посылку. Он также надеется после праздника (1 мая) послать лапшу, так как они достали (!) немного муки.

2-ое письмо от 17 июня 1941. (Пять дней остаётся до войны).

Мои дорогие детки!

Я благодарю вас за ваше письмо. Это у нас большая радость, что детки здоровы. Чтобы бог на старости обрадовал, чтобы мы были все вместе и чтобы я радовалась моим дорогим детям. Бог уже много помог мне, что Доруся будет иметь ребёнка. А Лёлик уже в 10-м классе. Моя дочка, ты пишешь, чтобы я как можно быстрее выехала. Ты, мой ребёнок, должна знать, как моя голова сохнет, она думает так много о Дорусе, что можно сделать. Выходит, что мебель на улицу и ехать. Бог поможет на август мы вырвемся из Могилёва. Папа хочет, чтобы я поехала одна, а я хочу только вместе с ним ехать. Я благодарю Мишу за его письмо и имею от него большое удовольствие.

Я целую и желаю, чтобы было тихо во всём мире. Целую Ромочку, большой грех, что он стал школьник, а не хочет писать.

Всех моих дорогих детей целую, ваша мама Шифра.

Смотри, как не может бабушка оторваться. Целую, целую... Чувствует её сердце, даже так мысленно не сможет она через несколько дней поцеловать самых дорогих для неё существ. Поясню в двух словах, о чём она беспокоится в письме.

Её младшая дочь, мамина сестра, Дора, наконец, после 9-ти лет замужества ждёт ребёнка. Баба и дед решили оставить дом и город и переехать в Минск к Доре и Виле. Они пытаются продать своё имущество и добыть хоть какие-нибудь деньги, чтобы не прибыть беженцами. А ведь если бы они в день письма всё бросили и поехали к нам в Иваново, то спаслись! И Дора могла бы поступить также. Даже и не задним умом, которым крепок человек, нетрудно было давно понять, что из этого Могилёва, во все времена пограничного города, в котором вон уже и за год, в 1940-м, арестовывали жителей, идущих вопреки комендантскому часу ночью в очередь за хлебом, – надо было бежать без оглядки. Правда, жизнь в Минске казалась надёжной…

3-е письмо, от 1-го июля 1941. Последнее. (Уже 9 дней идёт война).

Мои дорогие дети!

Мы переживаем много страданий, особенно о Дорусе. Я не могу жить, когда вспоминаю, что она должна родить в такое время, а я не могу ехать к ней. Мы уже всё подготовили, чтобы 1-го августа ехать к Дорусе. Я прошу, моя дорогая дочка, пиши, чтобы Доруся поехала к тебе...

Пиши нам простые письма, заказное занимает сейчас много времени, пока идёт от почты... Папа стоит целый день – высматривает почту.

Я целую деточек и целую из глубины моего сердца. Мне бы сегодня было достаточно быть с вами. У нас сегодня не весело.

Ваша мама Шифра.

К этому письму приложу несколько строк из последнего письма, от моего брата Лёни, полученного с фронта.

Дорогие мои! 12 сентября 1943 г.

Спешу сообщить новость. Случайно я встретился с одним человеком, который был в Могилёве в последние дни перед занятием его немцами. Фамилия его – Лейзерович. Он хорошо знал дедушку.

В ночь с 3 на 4 июля немцы подвергли Могилёв ужасной бомбёжке. Улица Мельника была совершенно разрушена. Поднялась паника. Все спешили уехать, но нельзя было достать подводу; люди бросали всё и уходили пешком.

Последний раз он видел деда с бабушкой на Шаргородском шоссе возле еврейского кладбища. Они ехали на подводе вместе с Айзенкопами. За Шаргородом уже были сброшены немецкие десанты, и мало кому удалось оттуда выбраться.

Таким образом, немного приоткрывается занавес над судьбой наших.

На этом кончаю. Что-то ничего нет от вас. Скоро идём в бой.

Целую всех. Ваш Лёня

На обороте последнего бабиного письма последние следы руки деда. Я помню его молчаливым, мне казалось, строгим, погруженным в молитву, в полосатом талесе с молитвенником в руках, далёким от житейских дел. Помню, я был малышом, крутился возле бабы и спросил её:

– Что это он делает?

– Молится Богу.

– Но его нет!

Я порывался подойти, чтобы избавить деда от напрасных стараний. Баба сказала:

– Не надо, он старый.

После того, как уже в Израиле я посидел в бейт-кнессете среди множества сосредоточенных людей в полосатых накидках, прижался лбом к стене в Иерусалиме, меня не оставляет мысль: «Если бы мой дед на одну секунду подумал о возможной судьбе этого непоседы-внука, он бы отложил книгу, обратил на меня внимание, может, положил руку на голову…»

И ещё я понял одно. Он не просто молился. Он читал те же буквы и строки в той самой книге - "Тора", которую я сечас держу в руках. Эту же книгу читают и сегодня евреи во всех синагогах всего мира.

А письмо его полно боли и тревоги. Он пишет, что ждёт ответа от нас и Доруси на телеграммы, посланные 24 июня. Какие могли быть ответы? Минск уже вовсю бомбила Германия. А мы 23-его утром ... к нам явились с обыском, не немцы – свои, забрали папу, мама металась в ужасе. Мы все сразу превратились во «врагов народа».

Дед просит дочь «затребовать» к себе Дору, мучается мыслью – как она останется одна, без Вили. (Даже теоретически, куда могла бы мама броситься, какое начальство просить. Её саму сразу вышвырнули с работы).

Деда и бабу ко всему прочему крайне беспокоит мысль, что они получили от людей деньги за проданную мебель, а теперь этим людям нужнее деньги, и они их возвращают, оставаясь сами без, может быть, последнего средства спасения.

И видится мне одинокая фигура старика, высматривающего весь день почтальона, чтобы по ошибке не пронёс письмо от дочки мимо.

И ещё бросается в глаза, что в Минске друзья-соседи коренной национальности прогоняют из собственной квартиры замученную беременную женщину, а деда и бабу берут на свою подводу соседи Айзенкопы.

И содрогнулся, услышав, что здесь в Израиле находятся снова люди, готовые впустить в наши города и посёлки под маркой "возвращения беженцев" новых соседей-арабов. Раньше никогда не поддерживал никаких разговоров о «национальных особенностях».

Свободное копирование

Свободное копирование