30.04.1956

Кызылорда, Казахстан, Казахстан

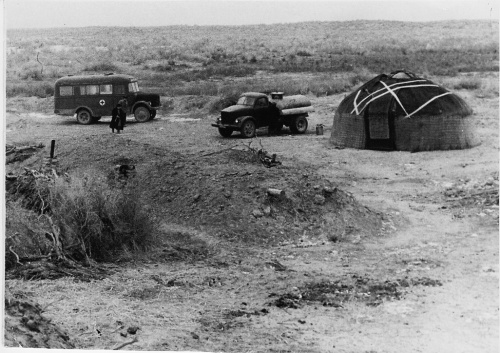

На фото: Зимовка чабана. В холодное время живут в землянке. На снимке видна насыпанная крыша, несущее бревно (потолок из камыша), слева - железная труба печки. Участок Кызылкум, колхоз им. Кирова. Сырдарьинский район, Кзыл-Ординская область. 1955 г. (Фото Д. Гениса) .

В ауле "Сорок землянок".

Был у нас в районе аул Кырк кепе ("Сорок землянок"). От центра около девяносто километров, по тем временам почти целый день дороги на машине.

Кто-то на этот участок занес корь. И среди неимунных детей начался "пожар". Корь буквально в считанные дни унесла жизни семнадцати детишек. Об этой вспышке нам сообщили очень поздно, но я туда немедленно выехал. Там провел около недели. Привез сыворотку противокоревую, пенициллин, что-то еще из лекарств.

Из соседнего аула взял местного фельдшера. Пошли с ним по этим землянкам. Но для меня сразу же возникла совершенно невероятная ситуация. Я заходил в каждую землянку, и в каждой - жарко натопленная печь, маленькие окошечки завешаны (коревым больным тяжело смотреть на свет), почти везде - больные дети. Осматриваю больных. Температура высокая, состояние у большинства из них достаточно тяжелое. У кого-то хорошо видна выступающая пятнистая сыпь на лице и теле, у других она уже угасает. Лица одутловатые, конъюнктивит. Дыхание частое, тяжелое, у многих симптомы пневмонии. Для коревых больных нужен свежий чистый воздух. Но в этих землянках, жарко натопленных и закрытых наглухо, явно и обычного воздуха не хватало. Помещения небольшие, семьи многодетные. О каком гигиеническом и лечебном режиме тут можно было говорить? Стало понятно, почему здесь так много детей погибло от кори. От пневмонии погибли. От осложнений...

Встречали дружелюбно. Но как только узнавали, что я врач и пришел "с уколами", начинались причитания и мольбы. Приглашали к дастархану, чтобы я попил чаю, поел лепешки, это был обычай гостеприимства и угощения. Но детей просили не трогать, вернее, не делать "уколы". Они считали, что болезнь от аллаха, и я, мол, не должен вмешиваться. Осмотреть больного ребенка - можно, от таблеток не отказывались. Но делать инъекции... Нет, нельзя, грех великий, ни Аллах, ни старики не простят...

Я в каждой землянке пил чай, ел лепешки. И убеждал, просил допустить меня к больным. Показывал, что шприц и иголка небольшие, не будет ребенку больно. Сопровождавший меня местный фельдшер тоже проявлял свое красноречие. Не могли же мы сдаться мамашам и бабкам. Приходилось иногда пить чай до тех пор, пока, в общем, не вызывал к себе какое-то доверие. Если бы чай не пил, наверное, просто выгнали бы. Уж очень матери боялись уколов. А пока угощался, действовал закон гостя. И тот же закон гостеприимства медленно и неспешно работал на меня. В каждом доме ел хлеб, пил чай, значит, пришел с добрыми намерениями. Всем объяснял и обещал, сделаю укол, не убегу из аула, тут буду, пока всем детям не станет лучше. Слушали, качали головами.

Вроде бы "орыс дохтур" ("русский доктор") неплохой человек, хочет помочь, вот к ним в такую даль приехал. Но, с другой стороны, старики говорят, всё в руках аллаха. Пример многих умерших детей на участке никак не действовал. Опять же, такова, мол, была воля аллаха. Понимал состояние матерей. С одной стороны - старики, с другой я. Ослушаться стариков - нельзя. Не прислушаться к словам врача тоже сложно, душа за детей ведь болит, не так просто их рожать и растить...

Мы с фельдшером, после долгих убеждений, все же делали "уколы", вводили противокоревую сыворотку и пенициллин. Мамаши при этом закрывали глаза, даже отворачивались, приговаривая "уй бай, уй бай". Создавалась иллюзия "невиновности": отвернулась, значит, не видела, значит, "не виноватая я"... В общем, чай, разговоры, сыворотка, пенициллин и бог помогли. Вспышка прекратилась.

Конечно, сообщили об этом в Алма-Ату. Приехали две пожилые женщины, одна, главный педиатр Минздрава, вторая тоже педиатр из столичной больницы. Вместо того, чтобы сказать спасибо, что я неделю крутился в этих землянках и пытался хоть что-то сделать, они меня обвинили в том, что это я допустил гибель детишек. Умерли они еще до моего приезда, а при мне никто из детей не умер, разве этого было мало? Я пытался им объяснить, что я не инфекционист и даже не педиатр. Не моя функция лечить детей, да еще в таких условиях, где и они сами, со своими титулами, абсолютно не справились бы. И вывезти больных детей в больницу тоже не было никакой возможности - и далеко очень, и санитарного транспорта вообще не было, и ни одна мамаша бы детей не отдала... Ну нельзя же равнять "сорок землянок" со столицей!

А не знали мы об этой вспышке потому, что в те времена между многими, особенно небольшими, аулами даже телефонной связи не было. Не привыкло там население к медикам обращаться, всё считалось исходящим от аллаха, в чем я не раз убеждался за время моей работы в районе. Да и добраться от аула к аулу было не так-то просто. Противокоревой вакцины в те времена тоже еще не было. В общем, предложил я отвезти наших грозных алма-атинок на тот участок, пусть сами посмотрят, что такое "Сорок землянок". Закряхтели, запыхтели, в общем, нехотя признали мою правоту и... уехали. Ни справки разгромной, ни приказа по министерству не последовало...

Однажды той же зимой заезжий шофер сообщил, что на одном из дальних участков дети болеют, у них - "кызылша", так казахи называли эту болезнь (в вольном переводе - "краснуха"). Я с моим помощником-фельдшером выехал туда, а попали мы на похороны - в одном доме жили два брата с семьями, и почти одновременно умерли от кори пять детишек. Мы были в шоке, а местные жители к нам не имели никаких претензий. Они даже местного фельдшера не вызывали, когда дети болели. Почему-то считали в аулах, что эта самая "кызылша" во власти аллаха и только ему решать, оставить заболевшее

дитя родителям или к себе забрать...

25.03.2021 в 21:33

|

Свободное копирование

Свободное копирование