12.08.1898 – 30.12.1985

Тарногский район, Вологодская, Россия

Это полные воспоминания (в 3-х частях) младшего брата моего дедушки и моего крёстного Зыкова Павла Дмитриевича (1898-1985) С виду он был тоже не очень героический человек. В перерывах между тремя войнами, которые он прошёл, "дядя Паша" работал простым продавцом в сельпо.

*****************

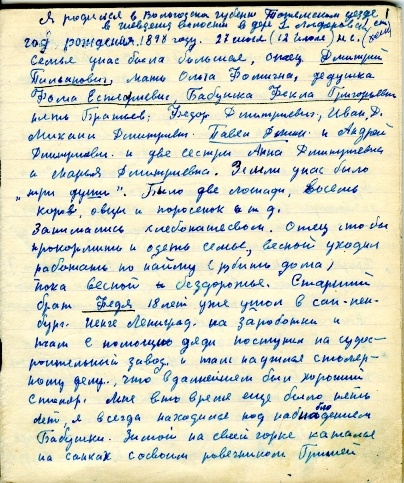

Я родился в Вологодской губернии Тотемском уезде в Шевденицкой волости в дер. 1-ая Алферовская (Хом) в 1898 году 27 июля (12 июля по старому стилю). Семья у нас была большая. Отец Дмитрий Пименович, мать Ольга Фоминична, дедушка Фома Евстифеевич, бабушка Фекла Григорьевна и пять братьев: Федор Дмитриевич, Иван, Михаил, Павел и Андрей. А также две сестры: Анна и Мария.

Земли у нас было «три души». Было две лошади, восемь коров, овцы, поросенок и т.д. Занимались хлебопашеством. Отец, чтобы прокормить и одеть семью, весной уходил работать по найму, рубил дома – пока весна и бездорожье. Старший брат Федя в возрасте 18 лет ушел в Санкт-Петербург на заработки, там с помощью дяди поступил на судостроительный завод и научился столярному делу. В дальнейшем был хороший столяр.

Мне в то время было еще пять лет, и я всегда находился под наблюдением бабушки. Зимой на горке катался со своим ровесником Гришей и соседкой Настей, но она была на год старше меня. Гришин отец Павел Васильевич торговал, Гриша всегда мне давал пряники и конфетки. Шести лет дедушка уже научил меня вязать женские чулки и рукавицы. Сам он вязал потому, что работать уже не мог, у него была большая грыжа. И вот, как наступит весна и станет тепло, мы с Гришей заберемся к нам «на выходы» (у нас на «вышке» отворялось окно) и сидим себе. Я вяжу чулки, а Гриша смотрит разные книжки, и мы общаемся с природой. У нас под деревней разливается речка (Хомовка), много скопляется воды. Смотрим, как кружатся чайки и кричат так, что даже в ушах пищит. Поют скворцы на деревьях.

Дом у нас был большой. Кругом дома со всех сторон, кроме южной, было посажено черемухи четырнадцать штук, рябины восемь деревцов и три березы, которые и теперь стоят. Весь дом был в зелени, и, когда зацветут черемуха и рябина, то был такой запах, что никогда не вышел бы из сада; очень приятный воздух.

Дом, хотя был большой, но всё в нем было по-старому. Когда мне было пять лет, изба у нас топилась по-черному. В избе кормили и утром и вечером коров, а потом на полу мать постелет соломенные маты, и спим. Утром встанешь, на полу холодно, а на печке дым, лежать невозможно. Но потом избу перестроили и сделали печку с дымоходом.

Шести лет меня мать научила прясть куделю, потому что семья большая и матери трудно одевать шести мужчин, и поэтому меня научили прясть, и я с сестрой Машей каждый вечер ходил на вечёрку.

Летом мы с дедушкой за грибами в наш ближайший лесок, который называл Дрествище. И за ликоподием. Ликоподий дедушка продаст в магазине у Павла Васильевича и купит на него чаю, сахара, а для меня конфет и пряников. Летом мы с ребятами бегали на речку Кокшеньгу купаться. Бывало, еще только выбегаем из деревьев, а уже рубашки снимаем и бежим нагие, а, добегая до реки, сразу прыгаем в воду. Плавать я научился быстро.

В 1906 году лето было жаркое и раннее. 9 мая по старому стилю рожь была уже в колосу. 25 марта (7 апреля) были уже посеяны поля.

Летом, когда мне было восемь лет, я уже бегал за коровами. Раньше коров не пасли: утром отгонишь, а вечером идешь за ними и гонишь домой, так делал каждый хозяин. Поля и луга, все было обнесено изгородью, и скот весь ходил на воле, и лошади, и коровы, и овцы.

Летом на деревне была качель. По праздникам и по воскресеньям все девчата и ребята собирались у качели и играли в разные игры, а пожилые мужики и бабы сидели неподалече и тоже занимались разными рассказами. В воскресенье никогда не работали.

Было еще одно замечательное воскресенье – Петрово заговинье. Девчата дарили ребятам яйца, пели разные кружки. Катали яйца – кто больше выкатает. Потом били яйца – кто больше выбьет.

Семи лет меня стали приучать жать хлеб. Работа эта была трудная. Сколько раз я обрезал себе пальцы – без счету, а потом стал загребать сено и восьми лет уже стал косить, а десяти лет стал учиться пахать – вот тут-то мне попадало до слез. Бывало, как кинет то в ту, то в другую сторону, так что на ногах не выстоишь. Плугов не было, а бороны были деревянные из еловых боронок с сучками. Вот так и жили.

Зимой, до школы, мы собирались у Саши Солдатёнкова и играли в соломенные бирюльки: я, Саша, Гриша и Мишин братишка двоюродный. Мишу потом отец отдал в [деревню] Игумновскую учиться ткацкому делу. Там был некто Петров А.И., и у него была мастерская, ткали разные ситцы. Работали всё девчата, и Миша [двоюродный брат] также учился набивальному делу, а потом он уехал в Ярославль и там работал на фабрике 4 года. Ездил в Москву на 6-ой Всероссийский съезд, видел Ленина, два раза выступал на Съезде, а потом ушел в Красную Гвардию, а потом в Советскую Армию и был командиром батальона. В 1918 году он служил в Тотьме, участвовал в продотряде по сбору хлеба для рабочих города. В 1919 году едет на фронт. На фронте он был в кавалерийском батальоне ВЧК при штабе 6-ой армии. Бился храбро с Колчаком, а в 1921 году был убит врангелевцами. Так погиб Зыков Михаил Семенович. [см. ниже «ПРИЛОЖЕНИЯ 1 и 2»]

Учить грамоте меня начал отец, и ввиду того, что трех братьев Федора, Ивана и Мишу учили в Игумновской школе по три зимы, так как они учились хорошо, то 4 класса кончали за три зимы, и вот их нужно было каждую субботу встретить и каждый понедельник отвезти в школу, а это расстояние девять верст, хотя из деревни еще были ребята и возили их по очереди, то все же отцу надоело. Но в 1906 году открыли сельскую школу в деревне Слуда. Когда мои товарищи, с которыми я гулял, ушли в школу, и я, не спрося родителей, тайком убежал в школу. Учитель Иевлев Яков Петрович принял меня и выдал букварь «Первый шаг», а дома меня потеряли и ищут по всей деревне, а в три часа дня являюсь уже с книгой. Ну что же тогда, сказал отец, раз хочешь учиться, то учись; здесь недалеко, возить на лошади не надо. Вот так и стал учиться.

Учился я хорошо, только по письму на 4, а так всё 5. Учил Яков Петрович в первом классе, и я не получил ни одного наказания. Во втором классе учила учительница Осьминина, она меня за шаловство оставила один раз без обеда во всю зиму. А в третий и четвертый класс кончил опять у Якова Петровича. Опять не было ни одного взыскания. Особенно я любил арифметику. Бывало, хоть какую задачу решу без ошибок, но некоторые товарищи решали их плохо, особенно, у доски, и учитель за это бил их мелом по голове, а мел был величиной с куриное яйцо; так стукнет – даже ученик присядет или заплачет, а, если не выучил урока, то линейкой тоже по голове.

Часто приезжали учитель закона Божьего поп Василий и дьякон. Однажды поп преподавал, что бог сотворил человека, Адама и Еву, и было у них два сына, Каин и Авель, но Каин что-то рассердился на Авеля и убил его, и в том месте у них родился сын Сиф. И вот говорит батюшка, что Каин испугался, что убил брата и убежал в другую землю и там завел себе семью. Тогда я спросил батюшку, как же так батюшка? Ведь кроме Адама и Евы еще на земле никого нет, так как же Каин мог завести семью? Тогда на меня батюшка закричал и вызвал учителя Якова Петровича и спросил, чей это такой озорной мальчишка, сейчас же его надо исключить из школы, но так как я учился хорошо, то снялось тем, что, вывели на час в коридор из школы и предупредили, чтобы я больше таких вопросов батюшке не задавал.

Со мной за одной партой сидел Зыков Федя, он учился тоже хорошее всё на 5. И вот мы уже учились в 4 классе, и у меня приехал старший брат Федор из Санкт-Петербурга в 1907 год и привез оттуда книжки, призыв к рабочим и крестьянам, и вот эта книжка мне и попалась. Мы ее с Федей прочитали, но никому больше не показывали, но про это узнал брат Федор и так меня отпорол ремнем… Ты, говорит, знаешь, если бы эта книжка попалась в руки учителей, то мне прямая тюрьма. Но все-таки я стал следить за ним. Он и другие книжки получал от дяди, который жил в Озёрках, Алексея Маслова, он позже был убит кулаками в 1932 году.

По окончании школы я занимался с отцом хлебопашеством, а зимой ездил в лес по дрова и за сеном для лошадей, а коров кормили только соломой, и поэтому молока зимой от коров было по два литра в сутки. Удобрений никаких не было, зато навозу было много, и на поле хлеб рос хороший. Брат Федор поступил лесником, а братья Миша и Иван ездили на лето в Архангельск на заработки. В 1914 обоих братьев Мишу и Ваню из Архангельска забрали на войну, и мы остались с сестрой Марьей и папой и мамой одни, а потом забрали на войну и старшего брата Федора. Он уже был женат, и у него был сын Веня. Сыну тогда было год и два месяца. Этот брат так с войны домой и не вернулся. Попал в плен в Австрии и там, наверное, умер. Брат Иван вышел домой раненый, на костылях, а брат Михаил тоже попал в плен, но из плену убежал [https://memuarist.com/ru/events/78339.htm].

В 1914 году к нам в Тарногу пригнали немецких военнопленных, [до этого] они работали в Петербурге на заводах. Жили в самой Тарноге.

Тарнога в то время была маленькая: три дома попа, один дом дьякона, дом псаломщика. Дома купцов Горынцева, Щекина, Семушихи, [затем] Волостное правление, казёнка [винная лавка], а дом купцов Кичигиных со Спаса потом сгорел. И был еще магазин Потребительского общества, в котором был продавцом из Кремлёвы Василий Васильевич Ульянов. Магазин тоже сгорел. Молва шла, что продавец специально сам зажег. Да еще был дом Сипина. Всего было 14 домов во всей Тарноге.

Немцы пленные сначала были смирные, но потом к ним стали приходить женщины, у которых мужья попали в плен в Германию – писать адреса, и они [немцы] так обжились, что стали ходить по деревням к знакомым женщинам и даже на праздники. И был такой случай, что в деревне Злобино о Зимнем Николе пировали мужики из деревень и немцы, и расспорили, и одного немца убили, самого старшего из них. Часто они ходили в церковь, но богу не молились, говорили, что мы богу не веруем, а когда в Ильин день от грозы загорелась церковь, то тушить помогали и тут же говорили, ну вот, мужички, если был бы бог или Илья Святой, то церковь не должна [была] загореться, ведь это ихний храм, и они его должны оберегать.

Брат Андрей [см. Приложение ] учился в Слудновской школе. Учился хорошо, всё на 5. По окончании школы отец отдал его волостное правление переписчиком. В то время был старшим писарем Кузьмин Александр Васильевич, а его помощником из деревни Игумновской Другов Петр Федорович. С братом Андреем еще был переписчиком с Ваймеша Оглуздин Коля. Жизнь им в то время в волостном правлении была тяжелая, особенно, от старшего писаря и его жены Феклы Ильиничны. У Кузьминых было четверо детей. Квартира их была тут же в волостном правлении, и вот Кузьмин, старший писарь, по приказу его жены Андрея и Колю заставлял нянчиться с ихними детьми, а если когда не послушают, скажут, что мы хотим учиться писать, а не с детьми нянчиться, то Кузьмин давал им разные наказания вплоть до побоев. Когда им стало невыносимо, Андрей приходил домой и со слезами говорил папе и маме, что я больше работать не могу, но Андрюше мать не верила, и они с Колей задумали уехать в город и уехали в Архангельск без денег и хлеба. Из [Тарногского] Городка ушли пешие до Брусенца. Их председатель волостного правления Зыков Федор Григорьевич видел, как отвернули в сторону, в лес, но никак не подумал, что это ребята из правления. Дома мать и отец ждали Андрюшу домой, но он не приходил. Тогда отец пошел в правление и спросил старшего писаря, куда ушел мальчик, но он ничего не мог сказать, а его жена начала ругать отца, что вашему сыну не хочется возиться с моими ребятами и они с Колькой ушли по домам. Так продолжалось три месяца, не знали, куда девались ребята. Мать очень плакала, что думали, что они покончили с собой, но через три месяца от Андрюши пришло письмо, что в Архангельске лежит в больнице, а через месяц вышел домой весь оборванный и исхудавший. Так больше он и не работал в правлении.

Я в это время оставался один с отцом. Летом пахали, косили траву, убирали хлеб, а зимой я ездил в лес на паре лошадей, возил бревна, чтобы срубить новую конюшню, а также возил дрова для топки печей. Вечерами ходил с товарищем Гришей на вечёрки. Отец, когда я уезжал в лес, сушил хлеб на овинах, а утром молотили цепами я, отец, мать и сестра, а после молотьбы я опять еду в лес.

В 1914 году брат Иван вышел с войны раненый, а в 1915 году брат Миша убежал из плену и занялся опять своей профессией «портняжеством», он и до армии все время этим занимался. В 1916 году брат Иван женился, так как у него нога от раны поправилась.

В 1917 году в феврале месяце меня призвали в армию, это была в том году сама Масленица. Мы с ребятами-ровесниками катались на лошадях. К дуге привязали по два колокольца, а вечером с девчатами на санках на городском угоре [в Тарноге]. Для проводов наварили пива. Сначала был вечер у меня, а потом у Гриши, моего товарища. Водки в то время не было, потому что была война с Германией, но все же на вечере было весело.

Второго февраля 1917 года отправились я и Гриша в г. Тотьму на призывной пункт. До Лохты нас провожали на лошадях с колокольцами, а брат Иван на особой лошади вёз наши котомки с сухарями до самой Тотьмы. На Лохте выкормили коней, еще сходили на вечёрку в д. Павловскую, а потом пришли с вечёрки, попрощались с братом, он поехал домой, а мы с Иваном – к Новосёлам. В Новосёлы приехали утром, там уже было много допризывников. От Новосёлов выехали часов в 12 дня с гармошкой с песнями, так что было весело. К вечеру приехали в Починок, тут отдыхали до 5 часов утра, а к 9 часам прибыли в Тотьму. В Тотьме на квартире находились у Николая Сафроновича. Он раньше работал у нас в Тарноге, был продавцом в казенке. Жена у него была полячка, очень добрая женщина, и мы всегда приезжали к ним. В Тотьме в то время была частная торговля, мы ходили по магазинам, покупали белый хлеб, булки, куришники, золоченые лобки, копеечные баранки, и все это для нас было интересно, потому что в то время у нас хлебом не торговали.

На второй день после приезду пошли на призывной пункт. Нас выкликали по списку 10 человек, велели раздеться догола. А казарме было не очень тепло, мы все ежились да еще и стеснялись врачей. В это время пришел дежурный офицер и закричал на нас: что вы стоите, как бараны, не подходите к врачам? И вот я подхожу к врачу, а сердце, думаю, так у меня и выскочит. Врач прослушал, повернул спиной к себе и говорит, одна у него ниже, но я поднял немного правую руку, и стали плечи ровные. Тогда второй врач, сидящий за столом, сказал: годен! И в то же время сказал, одевайтесь и идите вон к тому столу, где записывает писарь в список отправляющихся в военную часть, но никуда не отлучаться.

Моего товарища Гришу в армию не приняли ввиду того, что у него на правом глазу было бельмо. Еще в детстве они с братом Ваней расспорили из-за одной игрушки, и Ваня ткнул ножом в глаз. Так и остался [Гриша] на всю жизнь кривой.

На второй день после комиссии нас всех допризывников построили, и один офицер и два солдата повели в монастырь, где лежали мощи Святого Феодосия. Там мы стояли обедню, а потом батюшка читал проповедь, что нужно служить Царю и Отечеству верой и правдой, не щадя своей жизни, а потом принимали присягу, целовали Евангелие и мощи св. Феодосия. Но там была одна гробница, и на ней нарисован св. Феодосий, и мы целовали одну руку, но я и ту не поцеловал, а только поклонился и обратно отошел.

После этого нас распустили по квартирам. Того же вечера мой друг Гриша поехал домой, мы с ним по-товарищески распрощались, даже чуть не заплакали. Очень нам не хотелось расставаться.

Шестого февраля под нас пришли подводы, и нас по два человека посадили в розвальни и повезли на станцию Сухона. Брат Иван помог мне положить сумку с сухарями, и мы тут с ним попрощались, он поехал домой, а я на станцию железной дороги. Нас везли от станции до станции на переменных лошадях. Помню, доехали до станции Гучково, остановились у одной старушки с Насоновым Мишкой с Павловской Выставки, попили чайку с сухарями и легли спать на полатях. В комнате было тепло. Миша, как лег – так сразу и заснул, но мне долго что-то не спится. Вспомнил свой дом, как отправлялся из дому, как провожала нас вся деревня, ребята, девчата, до самой Слуды, и как расставался с Гришей – наверное, он теперь уже дома и опять пойдет на вечёрку к девчатам, а я еду не знаю и куда, что-то ждет меня впереди, и не мог удержаться, заплакал, но после этого вскоре уснул.

Когда утром встали, старушка уже согрела самовар, попили чаю с сухарями да еще и бабушку угостили. В это время подошла лошадь, сели в розвальни и поехали дальше. Приезжаем на станцию Сухона, там уже собралось много допризывников со всего Тотемского уезда. Сопровождал нас один офицер и два солдата.

На станции нас держали недолго. потому что мы с Шуйскими ребятами разодрались, и у нас некоторых ребят посадили в холодные вагоны. Это Блохина Киршу с Шебеньги, Романовых Ваню и Васю с Веригино и т.д. Поэтому начальник станции стал просить офицера, чтобы скорее уезжали, а то, говорит, они все окна перебьют в станции и так уже одну раму выстегнули.

Со станции Сухона нас повезли в теплушках через Ярославль на Москву. Как интересно было ехать на поезде, никогда не ездил и даже не видал железной дороги. Когда едешь, все смотришь в окошечко и видишь то деревни или какой небольшой город, а особенно было интересно, когда подъезжали к Ярославлю и переезжали через Волгу по железному мосту.

В Ярославле нас из вагонов всех высадили, построили и повели в столовую обедать. Столовая была очень хорошая, в одном конце стояло несколько икон. Когда мы сели за столы, офицер скомандовал встать и спросил, кто знает молитву «Отче наш», тут отозвался один паренек из Шуйска и прочитал. Тогда только стали есть. После обеда опять всех построили и повели по вагонам и поехали на Москву.

В Москве нас всех выстроили на платформе и повели в город на Курский вокзал. Так как мы в городе никогда не были, то нам Москва очень понравилась, а, особенно, Курский вокзал. В [самом] вокзале мы не были, потому что нас вели под вокзалом, там есть туннели. Мы шли по туннелю и прямо на перрон, а там опять же нас ждал состав с товарными вагонами и железными печками.

Из Москвы нас повезли в г. Тулу. В Тулу мы приехали вечером, и никто не знал, что это за город, потому что от станции казармы были очень близко, наверное, с полкилометра. Казармы назывались Суворовскими. С вокзала мы шли по улице Новопашенская, [нас] завели на большой двор, кругом высокая ограда, а на ограде вверху колючая проволока, так что никуда не ускочишь. Выпускали со двора через проходную будку и то только по пропускам. Во дворе стояли казармы. Одна большая трехэтажная, тут же рядом пекарня, немного поодаль тоже казарма, но деревянная, одноэтажная, окошки от земли не больше аршина. Вот в эту казарму нас и поместили. В казарме были двойные рамы, и я был на верхних нарах.

В каменной казарме находились маршевые роты, которые готовились на фронт, так как в то время была еще война. В казарме, в которой мы находились, было душно и пахло сыростью. Первую ночь мы спали хорошо ввиду того, что в вагонах было холодно и тесно и там сон был плохой. Ночью некоторые ребята вставали и ходили до ветру, но так как не знали еще, где уборная, то ходили прямо за казарму недалеко от выхода. Поутру, когда встали, а вставали уже по-военному, как заходит взводный командир Рязанов да как скричит «подъем!», мы так все вскочили на ноги, вот тут-то каждый из нас и подумал, что эх, попали мы, кажется, в крепкие руки – не так будят, как маменька. После подъема на улицу на физзарядку, а потом на завтрак. Завтрак выдавали на общей кухне, где выдавали и маршевой роте.

Кухня была большая, в ней стояли большие медные чаны, начищенные докрасна. В одних были щи, в других – каша. Выдавали нам на 10 человек один бачок, тоже медный с дужкой, как у ведра. Ложек не было. Каждый должен иметь свою ложку и держать при себе за голенищем сапога. После завтрака нас всех, новичков, построили по ранжиру и стали разбивать по взводам. Пришли офицеры – подпоручик, прапорщик, младший унтер-офицер и ефрейтор. Тут же нас разбили. Я попал во вторую роту в четвертый взвод во второе отделение. После разбивки командир роты объявил, что мы теперь находимся на службе Царю и Отечеству в 76-ом запасном полку и т.д. Командир взвода – кадровый старший унтер-офицер Рязанов, маршевым – младший унтер-офицер Овсянников. Отделенный командир – кадровый младший унтер-офицер Немов, а маршевым – Кашников. Ротный командир – подпоручик Новоселов.

Со мной во взводе были ребята Насонов Миша, Ульяновский Ваня с Выставок, [а] с Веригино – Романовы Ваня и Вася и с Шебеньги – Блохин Кирша и Костаревы два Гриши. Так началась воинская служба.

Сначала нас учили только словесности – как звать Царя-батюшку, царицу и царствующий дом, а потом стали изучать воинский устав и военное дело. Потом стали изучать винтовку по частям: затвор, дуло, прицел, мушка и т.д. Водили в баню строем по целому взводу, там впускали по 10 человек, остальные ждали на улице. Мылись по одному часу. В первое время было как-то неудобно, ведь дома мылись только свои, а тут разные люди. В воскресные дни водили строем в полковую церковь, так как было Великое Говинье, то всех поп исповедовал – исповедовал всех вместе, а потом на другой день ходили к причастью, а после причастья батюшка читал проповедь.

Из каменной казармы старых солдат гоняли на занятия с винтовками на плац. Ходили с песнями и музыкой, очень хотелось и нам так же ходить на учения, надоело сидеть в казарме и учить словесность, и вот подошло это время.

В одно прекрасное утро объявил взводный, что сегодня после обеда пойдем на занятие на поле, где занимается весь 76-ой запасный полк. После обеда нас всех выстроили по четыре и повели на занятия вслед за маршевой ротой. Там учили, как ходить в строю, а потом как лазать по-пластунски, как ходить в караул и т.д.

В нашем взводе был один поляк по фамилии Кажушка и один еврей Иосиф Миткевич. Поляк этот занимался хорошо, но еврею служба давалась плохо, и вот в одно прекрасное утро на занятиях изучали, как винтовку брать на плечо, и у него выходило плохо, тогда отделенный командир Немов так его ударил по лицу, что у него потекла кровь из носа. Мы с Мишей Насоновым заступились за него, сказали отделенному, почему вы его бьете, он ведь тоже человек. Тогда он нам ответил, что вы за него не заступайтесь, он не человек, а жид, а вам за это мыть пол сегодня вечером. Так и вышло. Вечером после поверки нас вызывает фельдфебель: «Зыков! Насонов! Ко мне!» – и объявил, что нам сегодня мыть пол за долгий язык. «Сходите за опилками и набросайте опилков и торкайте ногами, а потом заметите опилки веником и вынесите на помойку и доложите мне». Когда мы закончили, доложили фельдфебелю, только тогда легли спать, а это было уже часа два за полночь, все солдаты уже давно спали.

На следующий день маршевую роту стали отправлять на фронт. Сначала всех солдат выстроили у казармы на дворе. Выступали командир полка и командир маршевой роты. Говорили речи, что, братцы, нужно защищать Царя и Отечество, не жалея ничего даже своей жизни. Во что бы ни стало надо победить врага, только тогда мы можем возвратиться на родину к своим семьям и жить спокойно. После этого выступали многие солдаты, также говорили, что войну нужно продолжать до полной победы. После митинга роту повели на станцию на восточный вокзал г. Тулы. Шли в боевой готовности. Играл духовой оркестр. Когда шли по городу, на улицах много было народу. Кричали солдатам скорого возвращения на родину, а некоторые женщины плакали. Так шли до самых вагонов. В вагонах уже было все приготовлено: поставлены железные печки и сделаны двойные нары. А через два часа поезд отправился к линии фронта на запад.

После отправки маршевой роты нас перевели в каменные казармы, на третий этаж. В казарме были трехэтажные нары. Наше второе отделение поместили на верхние нары. Я и Миша поместились рядом. Выдали соломенные маты, одеяло и подушку, набитую не знаю чем. Кормили прямо в казарме. У стенки стояли столы, тут и ели. За обедом ходили строем с большими медными котелками. Сахар выдавали на руки (на пять дней). Когда получит сахар, Миша Насонов его сразу съест, а потом чай пьет без сахара. Я раз спросил Мишу: «Почему ты так делаешь? Весь сахар зараз съешь, а потом чай пьешь без сахара». «А мы», говорит, «и дома так делали». [Тогда] после того как он получит сахар, я сразу от него отбираю и даю ему столько, сколько нужно к чаю. После этого он привык и больше не стал зараз съедать и хватало на всю пятидневку.

После отправки маршевой роты на фронт нас каждый день стали гонять на учебное поле и усиленно учить, как сражаться на фронте с врагом, а потом учить стрельбе.

28 февраля по команде «подъем» мы встали, как обычно, но почему-то на физзарядку нас не выгоняли, а через полчаса сразу команда с котелками на завтрак. После завтрака нужно было выходить на занятия, но почему-то отставили, а стали заниматься словесностью. В 11 часов в казарме сделался переполох. Командиры забегали, видим мы, что-то случилось. Командир взвода Овсянников объявил, чтобы мы одевались, но вдруг прибегает командир роты, подпоручик, и скричал, чтобы из казармы никому и никуда не выходить, а взводный Овсянников скомандовал выходить всем, кроме дневальных, на двор строиться!

Когда мы вышли на двор, а там уже полный двор солдат. Один командир роты стоял на ящике и говорил, что, товарищи, свершилась Революция! С престола свергнули царя рабочие и солдаты Петрограда. После этого все солдаты, в том числе и мы, строем с музыкой пошли по улицам города с песнями. Народу было в городе – заполнили все улицы. Так ходили до четырех часов вечера со знаменами, песнями и музыкой. Обедали после четырех часов. Вечером нам объявил наш отделенный командир, что арестовали нашего полковника и некоторых других офицеров. Служить теперь будет легче.

Нас в марте стали отпускать в город, не строем, а по одиночке. На занятия стали ходить с песнями – песни разучивали новые, революционные. С поляками и евреями стали командиры относиться хорошо, бить перестали, а стали отношения наравне с нами. Дело подходило к Пасхе. Мы ходили с ребятами смотреть в городе Тула Кремль. Очень нам понравилось, как идет служба, но архиерей, когда выходил из алтаря, не возглашал уже за Царя и царствующий дом, а только говорил за Воинство и Отечество.

Весь апрель месяц мы проводили ученья на поле, как делать наступление на врага в бою, в рукопашную и в стрельбе.

Первое мая встречали весело, ходили в клуб и т.д., а второго мая мы вздумали с нашими ребятами съездить домой, но отпусков не давали, и мы решились ехать дезертирами, а почему – потому что мы [узнали] из дому, что из Тотьмы отправили одну партию, а остальных всех ребят с нашего [призыва] отпустили домой. Наверно, почувствовали приближение революции. С третьего мая на четвертое ночью в 9 часов вечера, когда поезд шел из Курска на Москву, мы забрались на крышу вагона (потому что нас без билетов в вагон не пустили) и так ехали не один пролет [перегон], а потом сошли и зашли в вагон на одной небольшой станции. Когда приехали в Москву, надо было с перрона проходить в город, но нас в город не пускают. Что нам делать? Нас было пять человек: трое с Шебеньги (Блохин Кирша и двое Костаревых) я и один с Веригино – Романов И. Павлович, и мы решили подождать, когда придет следующий поезд. Поезд пришел скоро и воинский с солдатами. Когда солдат у вокзала выстроили и повели в город через туннель, мы пристроились сзади к солдатам и так вышли в город.

В городе мы видели, как ведут дезертиров, которых поймала милиция, но мы прошли на Ярославский вокзал, и нас как-то нигде не задержали, но все-таки боялись, что и нас задержат и также поведут в комендатуру, но этого не случилось.

День был очень теплый, солнышко, и мы, как только тронулся поезд на Ярославском, вскочили на подножки и так ехали. Как доезжали до станции, соскакивали с подножки и ходили около поезда, а как поезд поехал, опять на подножку, а когда стали подъезжать к Ярославлю, то забрались в тамбур (как-то одна дверца была не заперта), а потом зашли в вагон. В Ярославле много народу вышло, и в вагонах стало свободно, на Вологду народу село мало, и мы так доехали до Вологды. Билетов от Ярославля до Вологды никто не проверял. В Вологду мы прошли свободно. Тут мы на пристани ночь провели хорошо, а утром сели на пароход «Леваневский» и доплыли до Тотьмы. В Тотьме мы не выходили, а ехали до Коченьги, а тут нас высадили. В Коченьге мы вышли на берег, очень обрадовались, ну, говорили, теперь-то будем дома. В Коченьге мы зашли к одним знакомым, попили чаю и отправились на Шебеньгу.

Шли лесом тридцать километров. Погода была теплая, солнышко, птички поют.

В Шебеньгу мы пришли в деревню Пончевскую, к Кирше на родину, в 9 часов утра 7 мая 1917 года. В Пончевской я пообедал и направился к дому, через [Тарногский] Городок. В Городке я встретился с братом Иваном, в то время он работал в милиции. Когда он со мной поздоровался, он сразу спросил: «В отпуск?» «Нет, я приехал дезертиром». Тогда он сказал: «Я милиционер и могу сразу тебя забрать и отправить обратно, потому что теперь очень много стало дезертиров и на счет этого стало строго». Но все-таки не задержал, а отправил домой.

Домой я пришел под вечер. Очень обрадовались отец и мать, а, особенно, бабушка, она до меня [была] очень добрая старушка, я с ней спал до 10 лет, а с матерью я так не сыпал, потому что у нее без меня был брат Андрюшка и по дому дел было много. Отец готовился к празднику Николе. Варил пиво. Отец варил пиво, а я носил воду, помогал ему. В Николин день ходил в Городок на гулянье с ребятами и девчатами. День был хороший, теплый, солнечный. Гуляли в одним костюмах, а девчата – в одних платьях. В деревне была поставлена качель. Когда пришли из Городка, под вечер все девчата и ребята вместе с гостями пришли под качель, качались и играли в разные игры и пели песни до самой ночи.

На второй день Николы также собирались под качель, но погода стала меняться, стало холоднее, уже стали пролетать снежинки. На третий день 11 мая уже нужно отправляться в часть в г. Тотьму. У нас в деревню тогда приезжал в отпуск с фронта Пешков Михаил Ефимович, он еще был за боевые заслуги в рукопашном бою с немцами награжден Георгиевским крестом, и ему нужно [было] тоже отправляться 11 мая.

Утром 11 мая я встал рано, так как мне нужно [было] раньше попасть на пароход. Смотрю, а ночью выпало снегу полметра. Ветер северный, и не тает снег. Тогда отец запряг лошадь в фуру и проводил до Маркуши, а от Маркуши до Брусенца сумку на плечи и пошел пешком. Распрощался с отцом. Так не хотелось ехать в часть, но ничего не поделаешь – пришлось ехать.

В Брусенце долго мне находиться не пришлось, скоро пришел пароход, и я сел на него. Документов при посадке на пароход не спросили, и так я продолжал [ехать] до самой Вологды. В Вологде сел на поезд, и тоже документов никаких не спросили. В вагонах было очень тесно, ехало очень много вольного народа, все с какими-то каталками, но я забрался на верхнюю полку и так спал до самого Ярославля. В Ярославле много народу выходило, и много опять садилось ехать в Москву. В Москве мне приходилось переходить с Ярославского вокзала на Курский вокзал. Я хотел ехать на трамвае, но столько было народу, что никак не сядешь в трамвай, да еще у меня была за плечами сумка, так что мне пришлось идти пешком до Курского вокзала. Когда я подходил в вокзалу, меня остановил милиционер, спросил: «Куда идешь, солдатик?» Я сначала струсил, но он мне сказал: «Не бойтесь, скажите, куда?» Я сказал: «В свою часть». «А где ваша часть?» «В Туле, но я не знаю, как пройти на перрон, у меня украли в вагоне деньги и вместе с ними отпускное удостоверение». Но милиционер оказался ловкий парень, говорит: «Я вас проведу через туннель и посажу на поезд, так что вы не беспокойтесь». Сначала я думал, что он мне не поверил, потому что я его, действительно, обманул, потому что я никаких денег не терял, а документов у меня совсем никаких не было. Когда он провел меня через туннель к поезду, я тогда ему за услугу насыпал полную шапку домашних сухарей, и он очень доволен остался, даже поблагодарил и пожелал счастливо служить и вернуться опять на родину.

В Москве я сел в пассажирский вагон и так ехал на средней полке до самой Тулы. Погода опять стала теплая, уже зеленели деревца, и очень было приятно смотреть на природу, когда бежит поезд. То виднеется село с церковью, то небольшие деревушки, то поля, на которых пашут старички и женщины своими деревянными сохами с ральниками и боронят также деревянными боронами на своих узеньких полосках. Хороших молодых мужиков видно редко, потому что все были угонены на войну – только если раненые.

В Тулу поезд пришел ночью. Я сошел с поезда и пошел прямо в казармы. Прихожу в казарму, все спят, сидит только один дневальный из нашего взвода, Ваня из Леденска Тотемского уезда. Как меня увидел, очень обрадовался, что я вернулся вовремя. Мы с ним поздоровались, и он объяснил, что есть приказ, что кто до 15 мая из дезертиров вернется в часть, то ему все прощается, а я как раз и вернулся 15 мая в 4 часа утра. Ваню, конечно, я угостил домашними сухариками и лег спать, до подъема. В дальнейшем мы с Ваней стали хорошими друзьями, даже вместе сфотографировались, и карточки посылали домой, которые и теперь хранятся для памяти.

Утром 15 мая, когда выстроили на поверку, стали перекликать, и я отозвался. Отделенный командир подошел ко мне и спросил: "Когда, Зыков, вернулся?" Я ответил, что в 4 часа утра. «Ну, молодец, что вернулся вовремя до 15 мая, тебе все прощается. Есть приказ командования: кто к 15 мая явится, тому ничего не будет в наказание».

Какое может быть наказание, когда нас готовили на фронт? Были усиленные занятия и т.д. Прошел май, погода была теплая, все кругом зазеленело. Солнышко, вся природа так и смеется. Товарищи, которые уехали со мной домой, вернулись не все; некоторые остались служить в своем уездном городе, в Тотьме.

10 июня нас стали отправлять на Западный фронт. Назначили нашу роту в 10-ый Новоингерманландский полк в 3-ю дивизию. Перед отправкой нас всех обмундировали во все новое, но сапог не дали, а выдали ботинки с обмотками. Выдали палатки и противогазы, но винтовок не дали, сказали, что дадут на фронте. Утром всех нас на дворе выстроили. С нами также встали в строй маршевые взводный командир Овсянников и отделенный командир Немов, а кадровые опять остались в 76-ом запасном полку для нового пополнения. Когда мы стояли в строю, выступали командир полка и командир роты. Говорили, что, товарищи, вы служите верой и правдой не как раньше Царю, а Отечеству и Революции. После митинга нас повели через весь город с музыкой на Восточный вокзал. Очень много нас провожало народу. Когда шли мы по городу, нам махали из окон и кричали «до свидания» и «до скорой победы». И так шел народ до самого вокзала. Много у нас уже было в городе знакомых, потому что после революции мы свободно ходили по всему городу после занятий.

На вокзале нас погрузили в товарные вагоны по 40 человек в вагон. В вагонах были двойные нары, но печек уже не было, потому что было тепло. Когда тронулся поезд, столько было на перроне народу, что никак невозможно пройти, все нам махали руками, а женщины плакали, кричали счастливого пути и т.д.

Везли на по направлению на Смоленск. Как было хорошо ехать в вагонах, когда погода теплая, да еще не знали, что нас ожидает впереди. Ребята были веселые, кто что может высказать, то всем вагоном запоем военные песни. Песням нас учили, когда водили за город на ученья, военным и революционным.

Подъезжая к Смоленску, нам объявили, что в Смоленске нам будет обед, там есть специальные столовые, да еще будет встреча с Керенским, он едет специально, и он будет нас специально осматривать и говорить речь. Поезд в Смоленск приехал быстро. Как только остановился, нас всех сразу выстроили на платформе по всей форме и объяснили, что через 15 минут придет пассажирский поезд, в котором едет Керенский и много генералов, и разного начальства. Тут командиры наши засуетились, несколько раз осматривали нас, как у каждого заправлена гимнастерка, не ослаб ли ремень и т.д. Вот стал подходить поезд. Когда остановился, и вдруг видим, выходит из вагонов целая толпа разных на службе офицеров, а в середине и сам Керенский. Он вышел на перрон, осмотрел нас, тогда подбегает к нему батальонный командир и отдает рапорт. Тогда он здороваться [стал] с нами: здравствуйте, братцы! Мы ему ответили: здравия желаем, ваше превосходительство! Потом они с генералами и офицерами прошли по линии выстроенного батальона, и на середине он остановился и стал говорить речь, что, братцы, вы едете на фронт, но вам, наверно, воевать не придется, так как мы войну будем кончать и т.д. Эти слова нам запомнились и до сего времени, потому что они были обманчивы.

После того, как проговорил речь Керенский, вся ихняя свита обратно села в вагоны, и пошел поезд на Минск. Наш батальон, мы тоже сели в вагоны, и отправился поезд по направлению на Тернополь. С Тернополя мы ехали на небольшой городок Кременец. Кременец – городок небольшой, с одну сторону большая гора. На горе видели красивый замок какой-то царицы. Поезд дальше не пошел, и нас всех выгрузили на перрон, а потом повели на станцию, и в вокзале обедали.

В вокзале мы немного отдохнули и направились пешком по направлению к линии фронта. Шли мы сначала в гору, а потом вышли на ровное поле. Через каждый час делали привал. Шли так до самого вечера, а потом часов в 9 остановились на ночлег. Спать пришлось под открытым небом. Ночь была ясная и теплая, мы все повзводно легли друг к дружке и так спали, только не спали одни часовые. Утром мы встали, умылись, но завтрака не было ввиду того, что кухни у нас с собой не было. Пройдя несколько километров, мы пришли в небольшое село, тут уже стояли воинские части. Нас встретила километра за три до села музыка, и так мы шли до села с музыкой. Пришли в село, там был уже приготовлен завтрак. Завтракали прямо на воле. После завтрака немного отдохнули. Отдых был веселый, была в части гармошка, многие бойцы плясали и веселились. Это была часть, которая пришла с фронта на отдых.

После отдыха нас построили и повели к линии фронта. Когда мы подходили к фронту, были слышны уже разрывы снарядов. Когда мы подошли в батальон, нас встретило командование батальона, поздоровались с нами и стали делать разбивку по взводам и отделениям. Я с товарищами попал в 3-й взвод во второе отделение. Товарищи были со мной Насонов Михаил Михайлович и Романов Василий Никифорович с Веригино.

Во взводе были всё старые солдаты, и нам не верили, что мы призваны на службу, а думали, что мы добровольцы, но потом все-таки убедились, что не добровольцы. Вечером собрались всем взводом на ужин. После ужина нас всех выстроили и выдали винтовки. Командир взвода объявил, что завтра пойдем в наступление. Вечером нас всех осмотрели, выдали патроны и повели в окопы. В окопах были построены землянки и блиндажи. В окопах мы пробыли всю ночь, а наутро нам дали команду приготовиться к бою. Нас молодых солдат распределили по одному к старым солдатам. Часов в восемь утра поступила команда по цепям из окопов «вперед!» Сначала было жутко, когда выскочили из окопов, но потом закричали «ура» и двинулись вперед, на ходу стреляли и все с перебежками бежали вперед. Некоторых товарищей уже ранили. Потом поступила команда «ложись». С немецкой стороны тоже трещали пулеметы и свистели пули, но потом всё утихло. После боя всех нас собрали и выстроили на поверку. Оказалось трое раненых и один убит.

На второй день всё было тихо. Слышно, как немцы разговаривали в окопах, – которые были в дозоре. Часов в 12 дня мы увидели, как один немец поднял белый флаг и вышел из окопа, потом вышли еще два немца, и он один лепетал по-русски: «Рус, не стреляйте, а приходите к нам, и мы вас угостим сигаретами». Мы сначала не поверили, но потом один смельчак пришел к нам в окопы и сказал, что у нас нет офицеров и можно к нам придти. Тогда наш отделенный командир и два бойца пошли к немцам в окоп. Там их немцы угощали чаем и папиросами. Спрашивали, почему у вас сделали революцию и сбросили Царя и т.д., а потом говорили, что на что нам война, вы же нам ничего плохого не сделали, а также и вы нам. Но потом пришел ихний командир и больше не разрешил вести беседу. Когда наши пошли обратно, то боялись, что немцы будут стрелять сзади, но они не сделали ни одного выстрела. Длилось такое перемирие с полчаса.

После этого до вечера всё было тихо, но под вечер, видно, вернулись командиры и узнали про перемирие, и пошла сильная перестрелка. Так мы дня три стояли в окопах. Ни мы, ни они не наступали друг на друга, но через три дня мы опять пошли в наступление. Был приказ во что бы то ни стало[выбить] немцев из окопов и занять впереди маленькую деревушку. Только начало светать, стала бить наша батарея по немецким окопам. Немцы в панике забегали, а тут застрочил наш пулемет. Тогда нам скомандовали «вперед», мы выбежали из окопов и бросились на немцев, но они перебежали во вторую линию окопов и стали отстреливаться. В это время со мной бежал недалеко с Веригино Вася, и я видел, как он повалился на землю и больше не поднялся, но мы все бежали вперед.

Того дня мы заняли первую линию немецких окопов, но деревушку взять не смогли. Вечером в немецких окопах взводный командир Овсянников всех собрал на поверку, и оказалось, что выбыло из строя пять человек: трое ранены и двое убито – один оказался мой товарищ Романов Вася. Очень мне было жалко его, хороший был парень, но чем поможешь, и сам ожидаешь этого же. Но все же когда хоронили товарищей, поклялись отомстить врагу за смерть товарищей.

Наутро, это было 27 июня, опять мы после артиллерийской подготовки пошли в бой. Когда добежали до немецких окопов, немцев там уже не было, а они ночью укрепились в деревушке, и мы стали делать наступление на эту деревушку. Когда наша цепь была от деревушки метров сто пятьдесят, меня ударило что-то в руку, и что-то у меня теплое побежало по руке, я оглянулся на руку, а кровь бежит ручьем. Оказывается, меня ранило в левую руку и перебило кость, и рука повисла, как плеть, и пальцы все не работают. Тогда я повернул назад, но назад было бежать опасно, то я полз по траве. Когда я полз, то пули так и свистели кругом меня. Как пуля заденет о траву, так только сгинает, видно, пули летели разрывные. Кое-как я добрался до перевязочного пункта, сдал винтовку. Мне санитар перевязал руку и дал мне воды. У меня кружилась голова, потому что из руки много вышло крови, так как я полз долго ввиду того, что все еще был бой за деревушку. Во взводе нашем остался только Насонов Миша из моих близких товарищей. Миша написал меня моим родителям письмо, что Паша из боя не вернулся, наверно, убит. Дома очень плакали мать и бабушка, но я из госпиталя послал письмо, что меня ранило. Миша [Насонов] воевал до конца войны и не был ранен.

После того как санитар перевязал мне руку, еще оказалось раненых семь человек: кого в ногу, кого в руку, а двоих в голову. Нас отправили по ходу сообщения, которые могут идти, выходить далеко в одну балку; остальных несли на носилках. И это было не доходя сорок километров до Львова. Когда мы дошли до балки, нас посадили в автомашину и повезли в тыл. Привезли на станцию железной дороги. Когда мы приехали на станцию, там уже стоял санитарный поезд. В поезде было много раненых много раненых, потому что бои шли по всему фронту и всех раненых направляли к санитарному поезду.

При поезде был вагон, где делали операции, был вагон-баня и кухня. На этой станции мы еще стояли трое суток, пока не набрали раненых полные вагоны. Станцию я не помню, как звать. При поступлении в вагоны нас переписали, какой мы части, перевязали раны, а потом, кто может мыться, вымыли в бане. И направился поезд на г. Киев через Тернополь.

В Киев мы прибыли 5 июля. Поезд шел тихо да еще на каждой станции останавливался и стоял не по одному часу. В вагонах было жарко, душно, а если окна откроешь, в окошки будет песок, когда идет поезд. Были бойцы тяжело раненые, стонали, несколько бойцов, пока ехали до Киева, умерли. В Киеве их от нас из вагона унесли.

В Киев мы приехали утром. Нас, кто может, сводили на перевязочный пункт, он был при вокзале, а потом опять в вагоны. Только несколько бойцов легкораненых оставили в Киеве и увезли в лазарет.

Из Киева нас повезли на Курск. Когда ехали на Курск, я почти совсем не лежал на койке, а больше стоял у окошка и смотрел на природу. Кругом зеленела трава, а в полях зреют хлеба, и думаешь, на кой черт эта война, хотя бы скорей закончилась. В Смоленске говорил Керенский, что, братцы, воевать не будем, войну будем кончать, что вышло – прямой обман. Вот я теперь еду калекой, а разве я один, тут таких раненых, как я, лежат сотни в вагонах, а разве наш один такой поезд? А за что друг дружку убиваем? Буржуям, как нашим, так и немецким, надо чтобы больше нажиться на войне, а нашего брата, солдата, чтобы больше убивать, чтобы меньше было забастовок в городе и волнений в деревне.

В Курске нас всех развели по разным госпиталям. Нас посадили на автомашины и привезли в большой кирпичный дом, наверно, этот дом был какого-то буржуя, потому что была хорошая обстановка, в доме большое зало с красивыми люстрами, наверно, тут были разные балы.

Курск город, мне показался, не так большой. Дом, в котором наш лазарет, [стоял] на большой горе, из него очень далеко видно город. Церкви, сады и даже железная дорога. В Курске я лежал недолго, только 17 дней, [потом] нас опять, кто может ходить, всех собрали, назначили старшего и с историями ранения [отправили] в г. Воронеж. Подошла машина, посадили в машину и повезли на вокзал, а там стоял санитарный поезд. Из поезда вынесли несколько бойцов тяжело раненых, а нас поместили в вагоны. От Курска до Воронежа мы ехали недолго, потому что расстояние не очень большое. В Воронеже нас опять на станции посадили в автомашины и привезли в железнодорожный госпиталь. Тут я лежал до самого конца выздоровления.

Госпиталь был хороший, двухэтажный. У госпиталя есть фруктовый сад, недалеко базар, а на базаре много фруктов, ягод и т.д. Кормили в госпитале очень хорошо, и [тех], кто может ходить, отпускали в город. Для ходячих давали обмундирование. Когда пойдешь в город, одевай, а когда придешь – сдавай. Часто мы ходили на базар покупать ягоды вишню и сливу.

В конце августа меня назначили на комиссию и отпустили домой на 6 месяцев. На дорогу дали проездных денег и продуктов, а так как я от железной дороги 300 км, то давали проездные.

Из Воронежа я ехал на Москву. Погода была очень хорошая, да и на душе было весело, так как еду домой. По прибытии в Вологду я сразу пришел на пристань, но пароходы на Тотьму не ходили, то пришлось садиться по поезд и ехать до станции Морженьга, а оттуда ехать на лошадях от станции до станции на прогонных. Так и ехал до самого дому, у меня на это ушло 8 дней.

Дома очень обрадовались, что возвратился жив и здоров, хотя рука еще не действовала, по все-таки сам здоров. Дома в это время был брат Иван, торговал в магазине в Тарноге, в то время начинали кооперативную торговлю. А брат Михаил служил в Тотьме, но часто выезжал домой. Я отцу помогал по хозяйству. Помогал убирать с поля хлеб. Возил на лошади, но на зарод подавать было плохо, потому что у меня одна рука. Хлеб молотили цепами, я тоже не мог.

После 6 месяцев я ездил в Тотьму на комиссию, а то уже было в 1918 году, мне опять дали 5 месяцев. И еще дома жил до июня месяца 1918 года, а потом в г. Тотьма опять приняли на службу. Брат Михаил и еще товарищи ходили в военкомат и просили военкома, чтобы тот оставил меня в Тотьме, но так как я [был] инженерной части, то меня в Тотьме не оставили, потому что в Тотьме инженерных войск не было, и направили меня в город Ярославль. Из Тотьмы нас отправили 27 человек не одну часть, некоторых в Архангельск. В Тотьме была набрана партия лошадей, и мы до Вологды ехали на лошадях. Лошади эти были набраны на мясо, и мы их сдали на бойню, а из Вологды до Ярославля на поезде.

В Ярославле часть, в которую нас назначили, стояла в лагерях на берегу Волги недалеко от железного моста. В Ярославле нас обучали подрывному делу, показывали взрывчатые вещества: тол, динамит и разные шнуры. В конце июля меня назначают в город Тамбов на первые офицерские курсы. Так как в то время офицеров было мало, то, если есть четыре класса, то и назначали на офицерские курсы, а у меня как раз было четыре класса.

В г. Тамбов нас направили 10 бойцов. В Тамбове нас первое время обучали словесности и изучению разного оружия. Но в то время там ходили банды, и к г. Тамбову стала приближаться банда Мамонтова. Так как в Тамбове войск было мало, а банда была большая, то командованию курсов дали распоряжение покинуть город, и 5 августа мы строем вышли из города по направлению к станции Ляда. На станции Ляда мы в лесу сделали привал на обед, но в это время подошел бронепоезд и стал по нам стрелять из пулеметов. Все наши курсы всё бросили и разбежались по лесу. Меня в это время ранило в левое плечо, и я отбился от части, но рана была легкая, и я пешком направился в г. Моршанск. Шел я один да еще не знал куда, и еще был была ночь, и я шел, куда глаза глядят. Пройдя километра три, увидел забор, ну, думаю, тут кто-нибудь живет. Перелез через забор и пошел прямо в овраг. В овраге небольшие ивовые кустики, только ступил и сразу погрузился в трясину, но хорошо успел ухватиться за куст, а если бы не куст, то я тут бы и погиб, потому что засосало бы меня в грязь. Вот тогда-то я и узнал, почему тут огорожено забором. Перелез я обратно через забор и вышел на тропинку, немного попошел и услыхал шум и песни. Когда я стал подходить, то увидел большой костер, а кругом его много народу, ребят и девчат, кружатся и песни поют, а кругом лес, и недалеко была текстильная фабрика. Когда я подошел близко, то увидел, что это рабочие фабрики, но к ним подойти не смел, а встал за сосну и следил, не подойдет ли кто ко мне поближе. И вот вскоре ко мне приблизился один паренек, я спросил, что за люди, он сказал, что это рабочие фабрики и сегодня фабрика не работает, потому что все рабочие ходили в г. Тамбов; в городе сейчас находится бандит Мамонтов, и его войска грабят магазины и раздают товары населению. Когда мы говорили с молодым парнем, к нам еще подошли несколько человек. Я их спросил, как мне пройти на Моршанск, потому что мне нужно сделать перевязку и чтобы не попасть в руки бандитов. Они мне указали дорогу и сказали, что здесь недалеко село, и вы, пока темно еще, дойдете до села. Я с ними распрощался, поблагодарил и пошел на дорогу, которая ведет в Моршанск.

Когда я подходил к селу, уже стало светать. Село было большое. Я постучал в первый дом, и меня сразу пригласила одна женщина. Я спросил, есть ли у вас кто подозрительный человек? Она сказала, что только один и то свой муж. Хозяин дома был мельник. Когда я объяснил, что иду в Моршанск, раненый, и отстал от части, они сразу меня накормили и сказали, что идти дорогой очень опасно, что вчера бандиты забрали трех солдат красноармейцев и увезли с собой. Мне предложили отдохнуть. Только я хотел лечь отдохнуть, как скачут три всадника. Когда хозяин вышел на улицу, то увидел, что это были бандиты из отряда Мамонтова. Находиться мне больше у мельника было опасно, и я решил идти вперед. Когда я вышел на улицу, увидал, на двух лошадях, запряженных в телегу, едут мужчина и женщина. Я их спросил: куда едете? Они ответили, что едем в Моршанск. Тогда я попросился, чтобы они меня подвезли, и они согласились, и я с ними поехал.

Это было 6 августа, по селам праздновали День яблока, там за дорогу очень много дарили женщины яблок. Всё ехали хорошо, но не доезжая километров 5 до Моршанска, вдруг видим, под дороге скачут два всадника. Они нас остановили и спросили, куда едете, но мужчину и женщину они сразу отпустили, а меня задержали и стали спрашивать: куда идете и какой части, но я сказать боялся, думал, что они из банды Мамонтова. Конечно, они сначала не сказались, что красные, и я думал, что мне капут. Когда я сказал, что из Тамбова с первых офицерских курсов и раненый, тогда меня отпустили и сказали, где госпиталь и что они красные. Тогда я очень обрадовался, что благополучно дойду до Моршанска.

В Моршанске я пришел в воинскую часть – 41-ю дорожно-мостовую роту. Мне сразу перевязали рану и направили в казармы. В Моршанске мы стояли недолго. Кормили нас плохо, варили дохлую конину, но мы и от той отказались, заявили, что лучше варить горох или что только конину.

Из Моршанска нас отправили в г. Пензу. В Пензе мы стояли на частных квартирах и питались кто как мог. В Пензе мы пробыли только 13 дней, и нас перебросили в село Тростянка близ г. Балашова. Село большое, веселое. Мы тут стояли полтора месяца по частным квартирам у крестьян. Тут нам было хорошо и кормили хорошо. Из села Тростянка 41-ю дорожно-мостовую роту перебросили на станцию железной дороги Поворино. С Поворина нам повели по земле Донской области. Сами шли мы пешие, а вещи и винтовки везли на волах. Дойдем до станции, берем волов сколько нам нужно и едем, и с нами едет хозяин волов, и так двинулись до реки Хопер. На реке Хопре мы делали мост под Яменским хутором. Хутор большой, домов 200, а то и больше.

Потом стояли в станице Алексеевской. Станица большая, дома красивые, казаки богатые. Но только казаков было мало. Старые убежали с белыми, а молодые – с красными. Бывало так, заходишь в хату, старая казачка ругается, не пускает на квартиру и ничего не дает, а молодые, наоборот, очень хорошо принимают и угощают. А потом мы узнали, что у старой [женщины] казак воюет с белыми, а сын его воюет против белых, с красными. В одной станице мы стояли у старого казака. Он жил один без жены, а было с ним только две внучки, да эти болели малярией. Нас на квартире было только двое: я и еще красноармеец Панфилов; и вот в один прекрасный день дениковцы потеснили наши части, тогда старый казак стал агитировать нас остаться у него, перейти к белым. Мой товарищ Панфилов сразу поддался агитации и был согласен это сделать, но я категорически отказался, сказал, лучше помру, а у белых не останусь. Я уверен был, что красные победят, а казак агитировал, что красные все разбиты и Советская власть скоро падет, но я все это опровергал. Тогда и Панфилов со мной согласился. Я потом Панфилову сказал: «Как же ты, друг, стал бы воевать с белыми, когда у тебя родина у красных? Да я бы тебя не отпустил, пристрелил бы на месте, пускай хотя бы и сам погиб!» Через два дня наши войска пошли в наступление и погнали Деникина к Ростову.

Не дойдя до г. Ростова-на-Дону километров 150, меня направили сопровождать тифозных больных до г. Балашов. Снарядили 20 пар быков, в повозки положили по 3 человека и отправились в путь. Когда мы ехали, мне приходилось [помогать] больным сойти с повозки и обратно положить на повозку, когда останавливались на обед, а у больных было много вшей, они меня и наградили. Когда прибыли в г. Балашов, я сдал всех больных в госпиталь, а у самого что-то заболела голова. Сестра смерила температуру, и оказалось, что я заболел тифом, температура повысилась до 39, и меня в часть не пустили, а положили в госпиталь. Очень мне не хотелось ложиться, а хотелось обратно к своим товарищам. В станицах, когда мы стояли, питались хорошо. Бывало, приходишь в станицу, а тут скота, коров, овец [много], ходят по улице, и никто [их] не застаёт, потому что казаки ушли с белыми и все побросали, не успели угнать. Овец породы «курдюк», с длинными хвостами, режь и ешь, сколько тебе нужно.

В Балашове мы находились только трое суток. Подошел санитарный поезд, нас погрузили всех больных тифом и отправили в г. Саратов. В Саратов нас везли очень медленно, потому что дров для паровозов не хватало; так, бывало, идет поезд, остановится посреди степи, отцепится и уйдет собирать дрова на какую-нибудь станцию, а вагоны с больными стоят на пути. В вагонах было холодно, так ветер насквозь пробирает, очень много солдат поумирало. Бывало, дойдет поезд до большой станции, санитары вынесут всех мертвецов, складут в одну кучу, как дрова, и поезд опять пошел дальше, а тут еще один раз небольшая банда обстреляла эшелон. но убитых не было, только трех человек ранило, из них одного санитара.

В Саратов мы прибыли в конце декабря, погода была холодная, со станции развозили на лошадях. Некоторые, пока везли от станции до госпиталя, умирали в повозках. Нас привезли в такой госпиталь, что только умирать, а не выздоравливать. Здание трехэтажное, каменное, окна с железными решетками. Раньше это был товарный склад, а тут сделали госпиталь для тифозных. Я сначала лежал на третьем этаже. Сначала, как я заболел, был головной тиф, а потом возвратный, три приступа. Лежали на койках, матрацы были, но одеял не было, подушки набиты соломой, вот и вся постельная принадлежность. Санитары за нами ухаживали хорошо. У нас был один санитар Захаров. Когда он дежурит, то вся палата радуется. Если кому сделается плохо, то он сразу бежит к дежурному врачу, и врач делает необходимую помощь, так он не одного бойца воротил от смерти. Но не все были такие. Были и такие, что к больному боятся подступиться, чтобы на него не попала вошь, а вши у нас были, как мураши. У меня была черная шинель, и на ней очень выделялись вши, так и ползут, как мураши. Возьмет, бывало, санитар, выйдет в коридор с шинелью и начнет [выбивать] о бочину лестницы, а потом опять принесет на койку.

Так я лежал с 15 ноября 1918 года и выписан на комиссию 17 марта 1919 года, и очень был тяжел последний приступ. Когда делал обход врач, то сказал: «Если, Зыков, перенесешь этот приступ, то поедешь домой. Держись!» Все удивлялись, что я такой сухой, но всю болезнь перемог, а некоторые здоровые, а умирали.

В марте месяце меня перевели в другой госпиталь, более похожий на госпиталь, положили в нижний этаж. Здесь и постельные принадлежности были полностью. Я уже стал выздоравливать. Наша палата считалась как выздоравливающая, уже некоторые бойцы ходили в город. Со мной рядом лежал очень хороший малый из Сибири. Он уже совсем было поправился; говорил, что семья у него дома только мать и одна сестренка, вот, говорит, приеду домой и стану жениться, мать стала старая, да и невеста ждет, пишет письма. Но ему дома побывать не пришлось. Однажды он отпросился у врача сходить в город, врач ему разрешил, он зашел в клуб, а в клубе был буфет. Вот он увидел в буфете белый хлеб с селедкой. Он взял одну порцию и съел. Когда пришел в палату и мне все рассказал, что так охотно он поел селедки, тогда я выслушал его и сказал: «Миша, селедку тебе кушать было нельзя, чтобы не было чего плохого!» Он мне сказал, что ничего не будет, и лег спать. Утром я встал умыться и говорю: «Миша, вставай, будем завтракать», а он мне отвечает: «Нет, я завтракать не буду, что-то я опять заболел». И через сутки Миша умер. Когда его стали выносить, я даже о нем плакал. Какой был славный паренек! Так ему хотелось побывать дома, увидать отца и мать, и любимую девушку, а всё это совершилось только из-за селедки. Врач сказал, что он поел соленого и сделалось у него пробояние кишок, и от этого умер. У Миши были сапоги, а у меня ботинки, и, когда санитар понес сдавать сапоги, я его попросил сдать мои ботинки, а мне на память отдать сапоги, и он их отдал, а мои ботинки сдал.

Дело подходило, что и меня назначили на комиссию 17 марта 1919 года. И комиссия постановила меня отпустить домой на 6 месяцев и тут же спросили, далеко ли от железной дороги, чтобы мне на всю дорогу дать продуктов и проездных денег. Я сказал, что 300 км, и меня обеспечили белым хлебом на всю дорогу. И я 19 марта сел на поезд. Одежду мою, шинель и брюки, всё прожарили, чтобы уничтожить вшей. Из Саратова на Вологду я ехал через Москву. Приезжая в Вологду, я на станции узнал, что реки еще не вскрылись и пароходы не ходят. В Вологде на вокзале я встретился с одной женщиной, которая ехала на Москву из г. Архангельска. Когда я ел, девочка увидала белый хлеб и стала просить, чтобы я ей отрезал, и мать за это хотела меня угостить рыбой, но я вспомнил товарища Мишу, который умер от селедки. Мне, конечно, тоже очень хотелось соленой рыбки, но я отказался, потому что кто знает, что могло случиться после соленого. Может, то же [бы] вышло, что и с Мишей. Из Вологды я доехал до станции Сухона, а потом все ехал на лошадях до самого дома.

Домой я прибыл 27 марта 1919 года. Когда я прибыл домой, то в первую очередь велел матери истопить баню и выжарить всю мою одежду и белье, и помыться самому, а потом уже праздновать встречу.

Дома жили все хорошо. Брат Иван торговал в Тарноге, брат Миша служил в Тотьме в Красной Армии. Брат Иван был уже женат. Когда я приехал домой, до моего приезда был в деревне продотряд. У крестьян отбирали хлеб, лен, даже лен отвязывали от прялок, даже книги у нас все забрали, и все продукты. Лен и шерсть сдавали торговцу Зыкову П. Вас., и потом это всё у него и осталось. Очень неправильно вели себя продотрядцы и их руководитель. За это [были] очень возмущены крестьяне.

После 6 месяцев мне в Тотьме еще продлили отпуск – до июля 1919 года.

В 1919 году в Верхкокшеньгу прибыл продотряд из Тотьмы по отгрузке хлеба для рабочих города, но в Верхкокшеньге был кулак Демидов, он организовал кулаков и подкулачников, и, когда было собрание у красноармейцев, они их всех заперли в церкви, обезоружили, а потом выводили по одному убивали насмерть, чем попало, поленьем и кольём. Их было 15 красноармейцев. Когда это узнала Тотьма, выслала другой отряд, вооруженный даже пулеметами. Когда ехали, то в Озёрках обедали. В это время на Погосте пилил лес с Горы Иван по прозвищу Горбылёнок с товарищами. К ним подходит один из продотряда и просит у хозяйки мяса, а Иван ему отвечает, что мясо для вас в Верхкокшеньге. Он выхватил из кармана револьвер и убил Ивана, а сам поехал в Верхкокшеньгу. В Верхкокшеньге они собрали всех мужиков и многих расстреляли, которых подозревали в убийстве красноармейцев, но самые главари остались живы, они скрылись в лесах. После этого всех убитых ранее красноармейцев повезли в Верхний Спас, там положили в баню, а кто-то ночью поджег баню, и они все обгорели. Так их в Спасе и похоронили в одну братскую могилу.

В июне 1919 года меня опять вызвали на комиссию – в Верхний Спас и признали годным к военной службе. Назначили на службу в г. Архангельск. В городе Архангельске мы стояли на 14-ом лесопильном заводе. Заводы были все [разграблены?] английскими и американскими интервентами. Потом мы зимой жили в деревне Карострова.

В Архангельске мы почти ничего не делали. Кормили нас очень плохо, давали о 400 грамм овсяного хлеба в сутки, и то несеяного, одна мякина; только и питались – что покупали картошку у крестьян, да из дому посылали посылки.

13 февраля 1920 года нас, весь батальон, погрузили в вагоны и отправили в Сибирь на Колчаковский фронт. В Сибирь мы ехали из Архангельска на Вологду, Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск и на Барнаул. Когда мы сошли с поезда, то до села шли пешие 30

14.04.2018 в 15:19

|

Свободное копирование

Свободное копирование