01.07.1904

Ляоян, Ляонин, Китай

В Ляояне, где высадилась наша бригада, все было на военном положении: сюда уже доносились отзвуки далекой канонады по двум направлениям -- к Ялу и по Порт-Артурской линии. Мы пробыли в Ляояне только сутки и выступили на позиции. Я не буду здесь описывать боевых действий, отмечу лишь те черты, которые были той основою, которая легла в основание будущей гибели России.

В то время как боевые части выполняли вполне хорошо свою задачу сосредоточения перевозимой из России армии, в нее незаметно для начальников, чуждых знания революционной стратегии, внедрялись те "бесы революции", которые так характерно были описаны Достоевским и которые держали прочную связь с вождями либерального предреволюционного движения в России. Передовыми частями этих бесов были общественные дворянские и земские отряды с их уполномоченными в лице Гучковых, Ковалевских, Долгоруких и прочих. В медицинские отряды вливались настоящие уже полубольшевистские элементы, и таким ярким примером служил Харьковский земский отряд, развращавший 10-й корпус, в тылу которого он находился. Здесь было все, до прокламаций, до противомилитаристических брошюр. Критика и критика царила всюду, и так подрывался дух действующей армии, в то время как внутри формирующиеся кадеты будировали идею о непопулярности войны, а из зарубежья шел призыв к измене и пораженчеству. Вся революционная интеллигенция уже мечтала, что на трупах русских солдат, разбитых в Маньчжурии, она воздвигнет конституционную Россию, ибо поражение на войне ослабляет правительство.

На полях сражения Маньчжурии я видел бесконечный ряд подвигов, героизм, стойкость и доблесть русских войск. В течение десятилетия после войны я слышал в интеллигентной России только злословие, критику и порицание японской войны. Осуждали поголовно офицерство, окрещенное в дни первой революции "опричниками". Порицали русскую политику "захвата" на никому не нужном Дальнем Востоке.

Вот та пагубная атмосфера, которая царила над маньчжурскою войной: ее проиграла не армия, не доблестный русский солдат и не русские полководцы, а впадавшее в безумие и бредившее русское интеллигентное общество. Роковой клич русской интеллигенции, в безумии своем твердившей: "Чем хуже, тем лучше", был надгробною плитой старой России.

В моих воспоминаниях встают дни ляоянских боев, когда наша бригада одиннадцать дней, не расседлывая коней, вела авангардные бои. Видел я и смешение 54-й дивизии под Янтаем, и маленькую катастрофу батальона Орловского полка под Анпином, но видел я и доблестные бои корпуса генерала Штакельберга, и стройные бои 184 русских батальонов под Ляояном.

Это были боевые действия доблестной и не заслуживающей хулы своих же русской исторической армии, и только в больной психике русского общества неимоверные по своей трудности на отлете, за десять тысяч верст от центра, действия русской почти миллионной к концу войны армии, висящей на тонкой ниточке одноколейной железной дороги, могли оцениваться как неспособность армии и негодность ее военачальников.

В атмосфере предреволюционного расположения психики русского интеллигентного общества, конечно, война на Дальнем Востоке была обречена на неудачу, и винить в ней Русскую армию не приходится. И если Русская армия сумела выйти из мукденских боев все же не окончательно разбитою и ощетинилась своими штыками в Телине, не допустив дальнейшего вторжения японцев, она тем выполнила свою задачу и дала больше, чем от нее можно было требовать. Революция 1905 года завершила бесславно японскую войну: нельзя одновременно вести войну и революцию. В истории вся маньчжурская война искажена. Не подведены ее итоги. Армия остановила японское вторжение и сохранила Маньчжурию. Через немного лет Государственная дума, в глупых речах Шингарева провалившая Амурскую дорогу, затормозила развитие русского движения на Дальний Восток, а завершилась потеря выхода на Восток продажею Маньчжурской дороги большевиками и оттеснением Российской державы за Амур.

Тогда же в Маньчжурии я имел встречу с князем Львовым, будущим предателем России и главою Временного правительства. Это было в Харьковском земском отряде, куда я приехал по делам с позиций и где меня угостили чаем. Это был полубольшевистский отряд, в составе которого были большевики по духу -- фельдшера и либералы-врачи. Князь фамильярно, просто обращался с персоналом и вел либеральные речи с критикою военных руководителей. Он не произвел на меня впечатления умного человека, а его речи звучали странно на фоне боевых действий, из огня которых я только что выехал.

Помню и другой эпизод. На передовых позициях, перед Ампином, где был расположен Орловский полк, которые мы часто обходили с князем Орбельяни, бывшим тогда начальником авангарда, стали жаловаться, что батальоны численно слабеют вследствие большего числа эвакуированных в тыл по болезни солдат. Князь Орбельяни поручил мне объехать передовые линии и выяснить, в чем дело. То, что я выяснил, было ужасно. Оказывается, что из передовых линий, где врачей не было, заявивших о болезни посылали в находившийся в шести верстах в тылу Харьковский земский отряд, и врачи без всякого расчета эвакуировали таких больных. В результате из 1040 штыков, официально числившихся в батальоне, налицо к ляоянским боям оставалось около 750. Я доложил об этом князю Орбельяни, а он -- генералу Гершельману. Но тогда еще плохо верилось в злой умысел этих гнезд революции, каким был Харьковский земский отряд. Генерал Гершельман, который впоследствии хорошо изучил революционеров, будучи московским генерал-губернатором, тогда не придал этому большего значения, хотя некоторые меры все же были приняты.

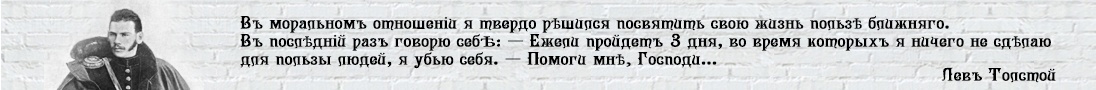

Однажды, обходя с князем передовые цепи Орловского полка, где отдельные бойцы в полной боевой готовности лежали каждый в вырытом для него ложементе, я заметил, что у каждого солдата были книжечки. Это оказались противомилитаристические произведения Льва Толстого. Хорошею пищею питали русских солдат на боевых позициях! Эти книжечки раздавал, конечно, Харьковский земский отряд, а батальонный командир полковник Габаев не понимал, что это и есть те ядовитые газы, которыми в будущем будет отравлена вся Россия!

В связи с маньчжурским фильмом в моей памяти обрисовываются еще три типичные для предреволюционного времени фигуры. Первая -- это известный левый общественный и земский деятель Харьковской губернии H. H. Ковалевский, которого я знал лично и раньше. Это был богатый помещик, ставший, подобно Герцену, мстителем России и обществу за то, что был незаконнорожденным. Поэтому, будучи земским деятелем, он не мог быть членом дворянского собрания, и в этом коренилась основа его ненависти к существующему строю. Когда в Харьковском земстве выкристаллизовалось либеральное движение, он примкнул к нему и очень скоро вместе с другими либеральными деятелями оказался в руках социалистического третьего элемента -- земских служащих. Он был уполномоченным земского медицинского отряда, отправляемого на Дальний Восток. И подобрал он его на славу: чисто большевистского типа.

29.10.2025 в 17:31

|

Свободное копирование

Свободное копирование